فسحة رمضان مع العلم والاختراعات

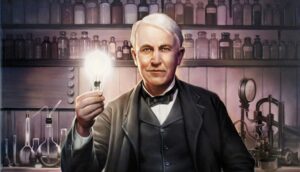

فسحة رمضان مع العلم والاختراعات الحلقة -25- .. توماس أديسون أشهر مخترع في العالم

فسحة رمضان مع العلم والاختراعات الحلقة -24- .. عالم جديد بعد اكتشاف الكهرباء

فسحة رمضان مع العلم والاختراعات الحلقة -23- .. الكندي أول من أدخل الموسيقى في علاج الأمراض النفسية

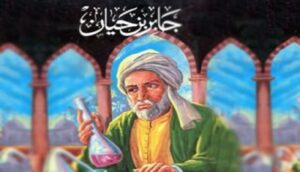

فسحة رمضان مع العلم والاختراعات الحلقة -22- .. جابر بن حيان أول من تحدث عن القنبلة الذرية

فسحة رمضان مع العلم والاختراعات الحلقة -21- .. أبو الريحان البيروني أول من تحدث عن فرضية الجاذبية

فسحة رمضان مع العلم والاختراعات الحلقة -20- .. ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع

فسحة رمضان مع العلم والاختراعات الحلقة -19- .. الأخوين “رَايِتْ” وأول رحلة طيران في العالم

فسحة رمضان مع العلم والاختراعات الحلقة -18-.. عباس بن فرناس أول طيار في التاريخ

فسحة رمضان مع العلم والاختراعات الحلقة -17- .. أبو القاسم الزهراوي أبو الجراحة الطبية

فسحة رمضان مع العلم والاختراعات الحلقة -16- .. الرازي مبتكر المجموعة المرجعية في الدراسات الطبية